選ばれる保育園になるための効果的なチームづくり、

職場環境づくりも重視しています。

選ばれる保育園になるための効果的なチームづくり、職場環境づくりも重視しています。

保育の現場でこのようなお困りごとはありませんか?

- 定員を満たすことが出来ない

- 保育士の離職が続き定着しない

- 園のマネジメントに悩んでいる

- 保育理念や保育目標が曖昧で、園の方向性が見えない

- 保育士間で保育に対する価値観を共有できていない

- 保育士間のコミュニケーションが取れていない

- 保育士が行き当たりばったりで業務をこなしている

- 仕事に対してやる気や熱意を感じられない

- 園の雰囲気が暗く、皆がイキイキ働いていない

- 保育の質に疑問を感じている

現場のリアルな課題を知り尽くし、

7つの習慣®をベースにした保育運営を行ってきた私たちだからこそ、

それぞれの保育園に合った

オーダーメイドの研修を行います。

現場のリアルな課題を知り尽くし、7つの習慣®をベースにした保育運営を行ってきた私たちだからこそ、

それぞれの保育園に合った、オーダーメイドの研修を行います。

研修対象コース

- 管理職向け(経営者、園長)

- 主任保育士向け

- リーダー、中堅保育士向け(5年以上対象)

- 新人保育士向け(0年〜3年対象)

\導入によって起こる変化/

\導入によって起こる変化/

- 保育士が周りのせいにせず、主体的に行動するようになった。

- 職場のコミュニケーションが円滑になった。

- 見通しをもって保育をできる環境が整備された。

- 保育士の離職率が低下した。

①少子化と待機児童解消による保育園の縮小

幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡大や質の向上を進めていくためにつくられた「子ども・子育て支援新制度」。2014年には 26081人であった待機児童 数は、2022 年には 2944 人まで減少し、一方で、人口減少や過疎化が進む地方では、すでに定員割れによる経営難等の理由により保育所の統廃合が行われた(予定も含む)割合が 72.3%と報告されています。

つまり、今後、多くの保護者が保育施設を選ぶ時代がやってくる

ということになり、これまで定員が充足していた保育施設でも、国の施策だけではなく各々の企業努力によって様々な対策や取組の必要となります。

② 保育の量から『質』への転換

保育園が一気に増え、各保育園が保育の質よりも国の配置基準を満たすことを優先した 結果、不適切保育のニュースが頻繁に流れてくるようになりました。

「不適切な保育を未然に防止するために最も重要な取り組みの一つは、保育士1人1人が、子どもの人権・人格を尊重する保育や、それに抵触する接し方等について認識し、職員間で共有することであり、認識共有の徹底や職員同士の気づきの促進は、施設長及び 組織のリーダー層が果たすべき役割である。」(厚生労働省出展)とされています。

「良い 保育」は時代と共に変化してくにも関わらず、保育士が自身の経験や常識でのみ保育をしている状況が多く見受けられます。加えて、園として定期的に保育士が学ぶ機会を提供しても新しい認識や他者の意見を否定的にしか受け取れないケースも多いと感じていらっしゃるのではないでしょうか。

そういったケースを放置することで不適切保育は発生してしまいます。時代の変化のスピードは年々増しています。

保育士が主体的に、柔軟に意欲的に学ぶ姿勢を作っていくこと

がこどもたちに「良い保育」を提供するための最重要課題であり、不適切保育を防ぐことにも繋がっていきます。

③保育士一人ひとりの多様性とチーム意識の変化

相手からの一言で「モチベーション(やる気)」が上がったり、下がったりしたという経験は誰もがお持ちではないでしょうか。

どんなに知識やスキルのある保育士でも、職場の人間関係によってその働きぶりは大きく変化してしまいます。その中でも

職場の人間関係大きく左右するのは理事長や園長等をはじめとするリーダーの言動や振る舞い

です。時代と共に保育士となる若者の価値観も変容していますが、リーダーが彼らを理解することで、イキイキとし、1人ひとりの子どもたちに細やかな配慮ができる職員へと成長を遂げていきます。

その先にしか「選ばれる保育園」は存在しないと確信しております。

ですが保育現場の現状はご存知の通りとなっておりますい。保育士人材不足や日々の業務量に忙殺され、リーダーをはじめとし、現場保育士等、保育園で働く多くの人がこれからの人間関係の諸問題に振り回され、モチベーションの維持に困難を示しております。そんな中で保育の質を維持向上させていくことは不可能でしょう。

今後、保育施設が淘汰されていく『保育の2025年問題(2021年(令和3年)5月に厚生労働省が公表した「保育を取り巻く状況について/厚生労働省子ども家庭局保育課」によると、保育所の利用児童数は2025年(令和7年)にピークに突入していく)』を迎えるにあたり、今後「選ばれる保育園」になる必要があります。

そのために必要な要素は数多くありますが、

中でも一番大切なことは「一人ひとりの保育士が自主・自立し、自分事として運営参画すること」

にあります。

このプログラムは単発的な研修ではなく、研修と実践を繰り返す往還型の研修であり、そのプロセスから生まれる効果は絶大です。一人ひとりの保育士が自立に向けた成長を遂げるだけでなく、地域になくてはならい選ばれる保育園という非常に大きな効果を生み出すことができるようになるのです。

これらを解決するためのポイント

これらを解決する

ためのポイント

①保育者個人の自立的な

マインドセット

②保育者同士の

人間関係構築による

信頼度の高いチームづくり

③保育者個人及び

組織における明確なビジョン

(目指すゴール)と実行力

お忙しい業務の中において、優先順位を決め、

しっかりと危機を回避できるように計画を実行し、

選ばれる保育園になるためのプログラムを当社は作成しました。

お忙しい業務の中において、

優先順位を決め、

しっかりと危機を回避できるように

計画を実行し、

選ばれる保育園になるための

プログラムを当社は作成しました。

このポイントを全て抑えたカリキュラムが

当社の人格教育プログラム!

このポイントを全て抑えた

カリキュラムが

当社の人格教育プログラム!

Program

ープログラム紹介ー

原則

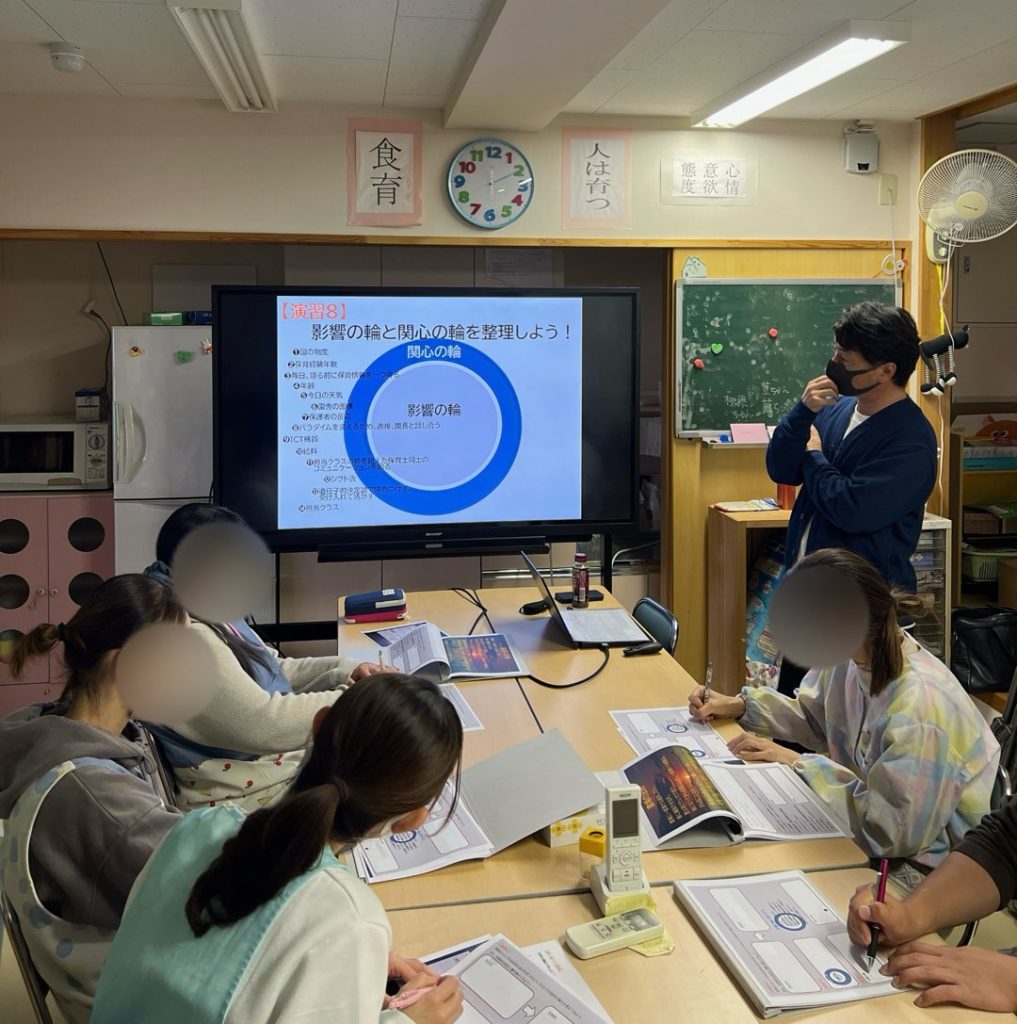

パラダイムと効果性の原則(1時間)

人はそれぞれ異なるものの見方 (パラダイム)をしてい ます。ものの見方を変えることで、より良い結果が生まれることを学びます。

ー目指すゴールー

効果的な「ものの 見方・考え方」を身につけ、実践できる。

ー保育園/保育士実践ー

保育だけではなく、 対同僚や子ども、保護者等においても、ものの見方を変えることの重要性を学びます。

自己リーダーシップ

第1の習慣 主体的である(1時間)

外的な刺激や影響に対して、 どのように考え行動すれば 良いのかを学び、どんな場合においても他人のせいにしない生き方を学びます。

ー目指すゴールー

自ら選択し、その結果に対する責任を持ち、自分から影響を及ぼしていける。

ー保育園/保育士実践ー

「主体的」と「反応的」について解説します。「主体的」な保育士と、そうでない保育士は何が違うのか?どちらが良いのかを学びます。

第2の習慣 終わりを思い描くことから(1時間)

行動する前に目的を明確にします。そして、人生そのものにも目的を持ち、どうありたいかを言語化します。

ー目指すゴールー

行動する前に、方向性や目的を見出せるようになる。

ー保育園/保育士実践ー

保育理念や保育関係書類等にも触れ、何事においても目的を持つことの重要性を学び、まず保育士としての設計図を描き、それから行動するという考え方を学びます。

時間管理

第3の習慣 最優先事項を優先する(1時間)

目的をもった後は、そのために「今やるべきこと」は何かを考えます。自身がありたい姿に近づくために、優先すべきことが何かを明らかにします。

ー目指すゴールー

日々の時間管理 について、目的をもって優先順位付けが出来るようになる。

ー保育園/保育士実践ー

有限である「時間」の概念を捉えるとともに受容性と緊急性を用いた「時間管理のマトリクス」の考え方を学びます。 生産性向上及び効果的な時間管理(自分管理)を考えます。

コミュニケーション

第4の習慣 Win-Winを考える(1時間)

人間関係に必要な「信頼」について学び、Win-Winを考えるために必要なことを学びます。

ー目指すゴールー

常に相互の利益を求めるスタンスで、 長期的な人間関係の構築を目指す。

ー保育園/保育士実践ー

保育業界で問題視されている人間関係について触れながら、人間関係を構築するために必要な「違いを認める」「信頼を高める」ことにつ いて学びます。

第5の習慣 まず理解に徹し、 そして理解される(1時間)

「共感による傾聴」について解説し、「聞く」「聴く」の違いを理解します。

ー目指すゴールー

「聞く」と「聴く」の違いを理解し、実践 できる。

ー保育園/保育士実践ー

人間関係やコミュニケーションを図る上で重要な「聞く」「聴く」の違いをVIDEOを活用して理 解します。

相互協力

第6の習慣 シナジーを創り出す(1時間)

シナジー(相乗効果)を生み出すために重要なことは何かを学びます。

ー目指すゴールー

多様性を活かし、創造的協力によって、革新的な解決策を生み出す。

ー保育園/保育士実践ー

シナジーの意味合いを理解します。保育現場において、または保育士として何をどのように実践するかを宣言していただきます。

自己研鑽

第7の習慣 刃を研ぐ(1時間)

自分自身を高めることの必要性を理解し、成長し続けることの大切さを学びます。

ー目指すゴールー

具体的にどのような活動をするのか、自分で考え、計画する。

ー保育園/保育士実践ー

第3の習慣で学んだ 「第II領域」活動について、具体的に何をするかを書き出します。

本プログラム受講修了書授与。

上記16本の講座、VTR10本、演習30個、チャレンジ目標7つを設定し、

実践を繰り返していく往還型の研修プログラムになっております。

原則

パラダイムと効果性の原則

(1時間)

人はそれぞれ異なるものの見方 (パラダイム)をしてい ます。ものの見方を変えることで、より良い結果が生まれることを学びます。

ー目指すゴールー

効果的な「ものの 見方・考え方」を身につけ、実践できる。

ー保育園/保育士実践ー

保育だけではなく、 対同僚や子ども、保護者等においても、ものの見方を変えることの重要性を学びます。

自己リーダーシップ

第1の習慣

主体的である

(1時間)

外的な刺激や影響に対して、 どのように考え行動すれば良いのかを学び、どんな場合においても他人のせいにしない生き方を学びます。

ー目指すゴールー

自ら選択し、その結果に対する責任を持ち、 自分から影響を及ぼ していける。

ー保育園/保育士実践ー

「主体的」と「反応的」について解説します。「主体的」な保育士と、そうでない保育士は何が違うのか?どちらが良いのかを学びます。

第2の習慣

終わりを思い描くことから

(1時間)

行動する前に目的を明確にします。そして、人生そのものにも目的を持ち、どうありたいかを言語化します。

ー目指すゴールー

行動する前に、方向性や目的を見 出せるようにな る。

ー保育園/保育士実践ー

保育理念や保育関係書類等にも触れ、何事においても目的を持つことの重要性を学び、まず保育士としての設計図を描き、それから行動するという考え方を学びます。

時間管理

第3の習慣

最優先事項を優先する

(1時間)

目的をもった後は、そのた めに「今やるべきこと」は何かを考えます。自身がありたい姿に近づくために、優 先すべきことが何かを明らかにします。

ー目指すゴールー

日々の時間管理 について、目的をもって優先順位付けが出来るようになる。

ー保育園/保育士実践ー

有限である「時間」の概念を捉えるとともに受容性と緊急性を用いた「時間管理のマトリクス」の考え方を学びます。 生産性向上及び効果的な時間管理(自分管理)を考えます。

コミュニケーション

第4の習慣

Win-Winを考える

(1時間)

人間関係に必要な「信頼」について学び、Win-Winを考えるために必要なことを学 びます。

ー目指すゴールー

常に相互の利益をめるスタンスで、 長期的な人間関係の構築を目指す。

ー保育園/保育士実践ー

保育業界で問題視されている人間関係について触れながら、人間関係を構築するために必要な「違いを認める」「信頼を高める」ことについて学びます。

第5の習慣

まず理解に徹し、

そして理解される

(1時間)

「共感による傾聴」について 解説し、「聞く」「聴く」の違いを理解します。

ー目指すゴールー

「聞く」と「聴く」の 違いを理解し、実践できる。

ー保育園/保育士実践ー

人間関係やコミュニケーションを図る上で重要な「聞く」「聴く」の違いをVIDEOを活用して理解します。

相互協力

第6の習慣

シナジーを創り出す

(1時間)

シナジー(相乗効果)を生み出すために重要なことは何かを学びます。

ー目指すゴールー

シナジー(相乗効果)を生み出すために重要なことは何かを学びます。

ー保育園/保育士実践ー

シナジーの意味合いを理解します。保育現場において、または保育士として何をどのように実践するかを宣言していただきます。

自己研鑽

第7の習慣

刃を研ぐ

(1時間)

自分自身を高めることの必要性を理解し、成長し続けることの大切さを学びます。

ー目指すゴールー

具体的にどのような活動をするのか、 自分で考え、計画する。

ー保育園/保育士実践ー

第3の習慣で学んだ 「第II領域」活動について、 具体的に何をするかを書き出します。

本プログラム受講修了書授与。

上記16本の講座、VTR10本、演習30個、チャレンジ目標7つを設定し、実践を繰り返していく往還型の研修プログラムになっております。

「知っている」ではなく「習慣化」するまで実践と改善 。単発研修で終わりではなく、体系化された「研修と実践の繰り返し」による往還型研修で保育者の自己研鑽と保育の質の向上につながる 。

理念や目標、方針、目指したい園の姿の実現に向けて、7つの習慣®の「共通言語化」により「共通の価値観」を共有し、思考・分析・行動ができる 。

人格形成プログラムのため、個々人において自ら変わる「きっかけ」や健全な人間関係のコミュニケーションによる保育の質的向上の取組にも大きな影響を与えることができる 。

講師が保育・教育現場で7つの習慣®を伝え続けて20年。多くの保育者の行動変容を起こしてきたその実績から生まれた研修プログラム 。

費 用

1グループ:330,000円(税込)

1グループ

330,000円(税込)

株式会社ペンギンエデュケーション

代表取締役

横田 智史(よこた さとし)

- 1980年福島県須賀川市生まれ。

- 特別養護学校の教員を経て、2007年、幼児の世界へ飛び込む。

- 15年の園長経験を持ち、経営・運営面において多彩なマネジメントを発揮。

- 「7つの習慣Ⓡ」の考え方を取り入れたマネジメント法で数々の保育園を運営。

- 保育園コンサルタント、年間60本のセミナー講師を務める等、多岐にわたり活動している起業家。

「7つの習慣®×保育プログラム」にご興味・ご関心をいただきましてありがとうございます。

全世界で4000万部、国内240万部の大ベストセラーとなった「7つの習慣®」は、ますますその影響力を拡げ、ビジネスパーソンのみならず、家庭や人間関係など、私たちの人生におけるすべての大切な価値を取り上げております。

いま幼児教育・保育は、まさに「大変革期」を迎えました。そんな中、日々の業務に忙殺され、混沌とした保育現場は多く、保育士のなり手は不足し、未来の子どもたちを育てる保育・教育現場の崩壊さえ予感させることも少なくありません。

実際に、往々にして起こる課題は職員間などの「人的問題」が根底にあることがわかります。

弊社は、7つの習慣®メソッドを社内研修やマネジメントに導入し、職員一人ひとりの主体性や協調性、組織としてのビジョンや役割の明確化など、7つの習慣®メソッドを「軸」とした運営の結果、「子どもたちや仕事に対する向き合い方の変化」「人間関係による離職者数の削減」「残業時間の削減」「職員一人ひとりの心理的安全性の確保」「新しい変化に対応する力」など、他にもあらゆる効果を実感しております。

今後、どの地域においても人口減少が著しく超少子化社会となる時代に、永続的に地域に根ざした「選ばれる園」となるべく、職員一人ひとりのマインドセットが大きな鍵となることは明白です。

同じ悩みやお考えをお持ちの経営者、園長の課題解決にあたり、伴走させていただければ幸いです。

日程やカリキュラムなど、まずはお打ち合わせさせていただきます。

ご質問などもお気軽にお問い合わせくださいませ。

個人の方へ

個人で受講することも可能です。

費用の提示やスケジュール調整をさせて頂きますので、まずはお問い合わせください。